Schädel-Hirn-Traumas (Gehirnerschütterungen) nehmen zu

-

©Pixabay_WikiImages

©Pixabay_WikiImages

Bei Unfällen im Straßenverkehr oder durch Stürze, wie beim Sport, kommt es häufig zu leichten Formen eines Schädel-Hirn-Traumas (SHT), umgangssprachlich kurz als Gehirnerschütterung bezeichnet. Auslöser ist in aller Regel ein stumpfer Schlag oder ein Aufprall mit dem Kopf. Durch diese Erschütterung wird das Gehirn von innen an die Schädelwand gedrückt, die Folgen sind seltener sichtbare äußere Verletzungen. Häufiger hingegen kommt es zu einer kurzer Bewusstlosigkeit oder Benommenheit, aber auch Kopfschmerzen oder Erinnerungslücken können dadurch ausgelöst werden. Schließlich ist unser äußerst empfindliches Gehirn die Schaltzentrale des Körpers und die Natur hat dafür gesorgt, dass es gut geschützt im Schädel eingebetet liegt und von einer Flüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) schützend umgeben wird.

Die Folgen einer, auch oft als harmlos betrachteten Gehirnerschütterung, sind jedoch mitunter nachhaltig. Denn jeder zweite Patient klagt mehr als ein halbes Jahr nach einem entsprechenden Vorfall noch über Symptome. Das ist behandelnden Ärzten durchaus bekannt. Jetzt zeigen die Daten einer Erhebung der University of Cambridge, dass es bei fast jeder zweiten Person, die einen Schlag gegen den Kopf erhalten hat, zu Veränderungen im Gehirn gekommen ist. Und auch, dass sich dabei die Art und Weise, wie Regionen des Gehirns miteinander kommunizieren, verändern. Nicht nur kognitive Beeinträchtigungen, sondern auch langfristige Symptome werden befürchtet.

Weltweit leiden 45 Prozent der untersuchten Betroffenen mit milden traumatischen Hirverletzungen anhaltend an den diagnostizierten Symptomen, die von ihrer Verletzung her resultierten. Dazu zählen vor allem rasche Erschöpfung, Konzentrationsproblemen und Kopfschmerzen.

Hauptverantwortlich für diese Gehirnerschütterungen ist vor allem die hohe Sturzgefahr bei älteren Menschen. Dazu kommen mehr Unfälle im Straßenverkehr. “Derzeit besteht keine Möglichkeit vorherzusagen, welche Patienten sich rasch erholen werden und welche dafür länger brauchen werden. Die Kombination von zu optimistischen und ungenauen Prognosen bewirkt, dass bei manchen Patienten das Risiko besteht, dass sie nicht ihren Symptomen entsprechend behandelt werden.”

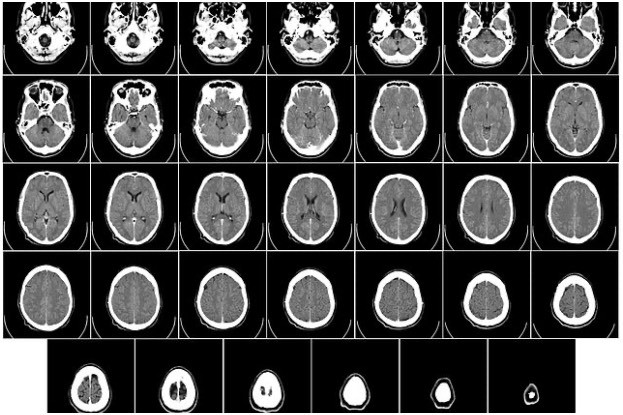

Die Forscher aus Großbritannien haben 108 fMRT-Scans der Gehirne von Betroffenen analysiert und verglichen sie mit den Ergebnissen von 76 gesunden Freiwilligen. Zusätzlich wurden bestehende Symptome bewertet.

Die Teilnehmer wurden über CENTER-TBI rekrutiert. Dabei handelt es sich um ein groß angelegtes europäisches Forschungsprojekt zur Verbesserung der medizinischen Versorgung von Patienten mit Schädel-Hirn-Traumata.

Besonders häufig konnte man im Thalamus der Patienten Veränderungen feststellen. In dieser Gehirnregion werden alle sensorischen Informationen gespeichert und innerhalb des Gehirns weitergeleitet. Wie man nun herausgefunden hat steht eine Gehirnerschütterung mit einer erhöhten Konnektivität zwischen dem Thalamus und dem Rest des Gehirns in Zusammenhang. Anders als vermutet, versucht nämlich der Thalamus als Folge der Verletzung mehr zu kommunizieren. Und je ausgeprägter diese Konnektivität war, desto schlechter war auch die Prognose des jeweiligen Patienten.

Deshalb untersuchten die englischen Forscher zusätzliche Daten von PET-Scans und konnten so Zusammenhänge zwischen langfristigen Symptomen und entscheidenden Neurotransmittern herstellen. Das wird dadurch ermöglicht, dass diese Scans die lokale chemische Zusammensetzung von Gewebe des Körpers darstellen.

So fand man heraus, dass Patienten mit Problemen, die das Wahrnehmen, Denken, Erkennen betreffen, sich eine erhöhte Konnektivität zwischen dem Thalamus und Bereichen des Gehirns mit einer hohen Konzentration von Noradrenalin zeigt. Bei jenen Patienten hingegen, die über die Emotionen betreffenden Symptomen, wie Depressionen oder Reizbarkeit, verfügten, kam es hingegen zur intensiveren Konnektivität mit Bereichen des Gehirns, die über viel Serotonin verfügten.